77 Prozent praktizierende Coaches geben an, dass der Markt beziehungsweise die Kunden eine Zertifizierung verlangen. 52 Prozent sind der Meinung, dass Coaching reguliert werden soll, 22 Prozent sprechen sich gegen eine Regulierung aus, 26 Prozent sind unentschlossen hinsichtlich dieser Frage. Unter jenen, die eine Regulierung befürworten, und jenen, die dieser Frage eher ambivalent gegenüberstehen, setzt sich die Ansicht durch, dass professionelle Coachingvereine die Regulierung übernehmen sollten. In Österreich zeigt sich hier eine deutliche Regulierungstendenz seitens der Wirtschaftskammer, allerdings mit eher geringer Transparenz hinsichtlich professioneller Coachingkompetenzen und -qualitäten. Um am österreichschen Markt als Coach praktizieren zu können, ist es notwendig, eine gewerbliche Registrierung als PsychotherapeutIn, Lebens- und SozialberaterIn oder als UnternehmensberaterIn vorzunehmen. In den Gewerbeordnungen sind nur in geringem Ausmaß explizite Coachingausbildungen und -kompetenzen angeführt. Es ist weltweit einzigartig, dass Absolventen von Universitäten, Fachhochschulen und renommierten Coachingausbildungsinstituten mit ihrem Abschluss noch keine Berufsberechtigung als Coach auf dem heimischen Markt haben. Konfusion seitens angehender Coaches und seitens der potentiellen Klienten ist damit vorprogrammiert. Eine Einrichtung eines eigenen Coachinggewerbes wird seitens der Wirtschaftskammer derzeit nicht angestrebt. So verbleibt es den ansässigen Coachingverbänden, ICF (International Coachfederation) und ACC (Austrian Coaching Council), den Beruf des Coaches zu stärken und abzugrenzen.

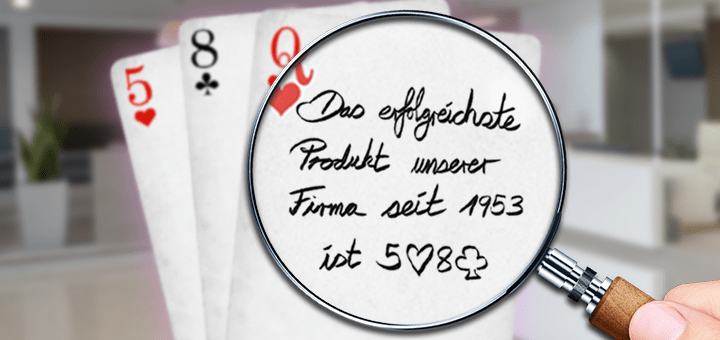

Nicht jeder, der sich als Coach ausgibt, ist ein Coach!

Eine weitere Einschränkung wird hier deutlich: 44 Prozent der Befragten sehen in dem Auftreten untrainierter Coaches auf dem Markt das größte Hindernis für die positive Entwicklung der Profession. Eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Finanzcoaches, Flirtcoaches oder ähnliches und dazugehörige Kurzausbildungen sowie das freie Gewerbe des Aufräumcoaches tun ihr Übriges dazu, den Begriff des Coaches zu verwässern. Damit wird Transparenz und Qualität gemindert. Um der österreichischen Gesetzgebung gerecht zu werden, bieten gehobene Ausbildungsinstitute zumeist eine Ausbildung als Coach in Kombination mit der Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater an. Einige österreichische Coaches tendieren langfristig gesehen auch dazu, eine Psychotherapeutenausbildung zu absolvieren. Damit dürfte die Qualität der ausgebildeten Coaches auf einem vergleichsweise hohen Niveau angesiedelt sein. Trotz allem ein unklares Bild: was tut eine Lebens- und Sozialberaterin, was ein Coach nicht tut? Und was tut eine Unternehmensberaterin anders als ein Coach? Von einem transparenten Bild in Österreich sind wir weit entfernt.

Glaubwürdigkeit von Coaching steigt durch wissenschaftliche Erkenntnisse

Erfreulicherweise findet Coaching immer mehr Beachtung an Universitäten und Fachhochschulen (zum Beispiel an der Universität Salzburg oder der FHWien der WKW). Auch Ausbildungsinstitute fördern einen wissenschaftlichen Zugang über postgraduale Lehrgänge (wie ARGE, Future oder Trinergy). 26 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass es hilfreich ist, auf Forschungsergebnisse bezüglich des ROI (return on investment) zurückgreifen zu können.

Der Internationale Coachingverband führt seinen kompetenzorientierten Ansatz nun mit wissenschaftlichen Konzepten aus der Neurobiologie (u. a. David Rock) und Behavior-Change-Modellen (Richard E. Boyatzis) zusammen. In der Führungstheorie hat die positive Psychologie (Martin Seligmann) großen Einfluss auf die Coachinganwendung. Desweiteren gibt es inzwischen Studien zur Wirksamkeit und Messbarkeit von Coaching (ROI-Studien auf ICF-Webseite). In wissenschaftlichen Magazinen (z. B. OSC – Organisationsberatung, Supervision, Coaching) finden sich immer häufig Verknüpfungen zu Coachingthemen. Wissenschaftlich basierte Coachingliteratur ist beispielsweise von Astrid Schreyögg und neuerlich aus der Neurobiologie von Gerhard Roth erhältlich.

Im deutschsprachigen Raum tragen auch die jährlichen Coachingkonferenzen wie „Coaching meets Research“ in der Schweiz, „Coaching Kongress Erding“ in Deutschland oder die „Future-Konferenz“ in Österreich zu einer Professionalisierung der Branche bei.

Was braucht die österreichische Coachingszene?

Der Coachingbegriff mag durch seine vielseitige Kontextsetzung eher verwaschen sein; durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist die Gewichtung und Konnotation jedoch mittlerweile positiv, weg von einem Allheil- und Wundermittel hin zu einer ernstzunehmenden Anwendung und Professionalisierung.

Beim Auftritt der ICF Austria auf der Personal Austria 2016 haben wir unsere Mitglieder auch nach ihrem individuellen Bedarf am österreichischen Coachingmarkt gefragt. Die Antworten unterstreichen die Ergebnisse der globalen Coachingstudie und sind Aufrufe an Coaches, Coachingverbände und die Wirtschaftskammer in Österreich. Gewünscht werden mehr Zusammenarbeit und Miteinander, Qualitätssicherung und -standards, Visibilität, eine bessere Lobby, die Anerkennung als Beruf, Informationskampagnen, Science of Coaching, Zahlen und Erfolgsstories zu Coaching in Österreich, für Kunden klare und einfach nachvollziehbare Qualitätskriterien und – last but not least: Die ICF-Zertifizierung sollte ein MUST-HAVE für Profis sein.

Webtipps

www.coachfederation.at

www.coachingdachverband.at

Coaches zeichnen sich mehrheitlich durch ein hohes Maß an Bildung sowie langjährige Erfahrung aus. Unter den praktizierenden Coaches geben fast alle an, eine Coachingausbildung (68% in einem Umfang von mehr als 125 und 42% mehr als 200 Stunden) absolviert zu haben. 89 Prozent der Ausbildungen sind von Coachingorganisationen anhand eindeutiger Qualitätskriterien akkreditiert. 63 Prozent der Studienteilnehmer haben ein Master- oder Doktoratsstudium abgeschlossen; mehr als 25 Prozent verfügen über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung.

In der DACH-Region sind mehr als die Hälfte zertifiziert, was sich mit dem internationalen Wert deckt. Die Bemühungen der regionalen Chapter zielen darauf ab, dass alle neuen Mitglieder innerhalb von drei Jahren eine Zertifizierung anstreben. Neben Coachings in deutscher und englischer Sprache decken einige in Österreich ansässigen Coaches noch mindestens sieben weitere Sprachen ab. In Österreich besteht die Besonderheit darin, dass die topausgebildeten Coaches über weitere Qualifizierungen laut Gewerbeordnung für Lebens- und Sozialberatung, Unternehmensberatung und/oder Psychotherapie verfügen.

Ein Großteil der Coaches ist zwischen 45 und 54 Jahren alt und weiblich

Rund 46 Prozent der teilnehmenden Coaches ist jünger als 50 Jahre, 54 Prozent sind 50Plus. Ein spannender Aspekt ist hier, dass Manager und Führungskräfte eher in die jüngere Hälfte einzuordnen sind und praktizierende Coaches eher in der oberen Altersmarge. Coaching scheint ein weibliches Geschäft zu sein: 67 Prozent der praktizierenden Coaches sind weiblich. Von jenen 10.900 Befragten, die angaben, Coaching primär in ihrer Rolle als Manager oder Führungskraft zu praktizieren, waren 66 Prozent Frauen. Im österreichischen Chapter sind 60 Prozent der Coaches weiblich. Eine der jüngsten österreichischen Initiativen ist „Frauen coachen Frauen“, mit dem Hintergrund gezielt Coaching einzusetzen um Frauen in der/die Top-Führungsebene zu begleiten.

Manager und Führungskräfte als Hauptklientel

In der Studie geben die befragten Coaches an, hauptsächlich Manager und Führungskräfte (52 %) zu begleiten. 54 Prozent der Coachees sind weiblich, unverändert zu den Zahlen aus 2011. Bei den Themen Leadership/Executives und Business/Organisation halten sich ebenso beide Geschlechter die Waage. In den Bereichen Life, Vision und Enhancement (69%) sowie bei Karrierefragen (59%) ist ein erhöhter Frauenanteil zu erkennen. Auf die Frage, durch wen das Coaching finanziert werde, zeigte sich eine ausgeglichene Proportion von 47 Prozent selbstbezahlten und 53 Prozent von den Firmen gesponserten Coachingservices.

Die International Coach Federation (ICF) ist mit 26.500 Mitgliedern in mehr als 130 Ländern die größte weltumspannende Vereinigung professioneller Coaches. Bereits in den Jahren 2007, 2012 und nun 2016 beauftragte sie PricewaterhouseCoopers (PWC), Studien zu den aktuellen Fakten und Entwicklungen in der Coachingindustrie durchzuführen. 2016 nahmen 15.380 Interessierte an der Erhebung teil, darunter 13.790 Coaches und 1.590 Führungskräfte, die Coaching in ihrer Arbeit anwenden. Antworten kamen aus 137 Ländern. Im deutschsprachigen Raum zählt die ICF 840 Mitglieder, von denen mehr als die Hälfte anhand international anerkannter Coaching-Kernkompetenzen und ethischer Richtlinien zertifiziert sind.